建物毎に個別の残存耐用年数を査定

耐用年数調査

一般に建物の寿命と呼ばれる年数は、新築時の構造のみならず、その維持管理の状態や使用状況により、

建物毎に異なります。近年、築年数が相当年数経過した建物についての取引が増加しています。現状を鑑みて、通常使用され得ると考えられる残存耐用年数を査定します。コンクリートの物理的調査(中性化試験)や鉄筋の配筋調査等も必要に応じ用います。

サービスの特長

建築士と鑑定士の異なる目線からの耐用年数査定

東京カンテイでは不動産に関する専門スタッフが多数在籍しており、建築士と鑑定士がそれぞれの専門的な目線から耐用年数調査を行っています。

耐用年数と呼ばれる年数には、主に税法上の「法定耐用年数」に加え、物理的な寿命による「物理的残存耐用年数」、経済的な寿命による「経済的残存耐用年数」等様々な目線による耐用年数があります。

サービスの種類と内容

建築士が実際の建物を現地で確認し、建物の構造躯体も必要に応じて調査を行い、物理的残存耐用年数を把握したうえで、不動産鑑定士が経済的な視点から経済的残存耐用年数を算出します。

物理的残存耐用年数調査

建築士が建物外観・設備仕様・内装状態・屋上防水等の現地確認を行い、修繕履歴を確認して、物理的な残存耐用年数を算出します。

経済的残存耐用年数調査

建築士が算出した物理的残存耐用年数を参考に、不動産鑑定士が対象地域の将来性や対象不動産の収益性等に着目し、経済的残存耐用年数を算出します。

活用事例

活用事例1:建築年が古い所有マンションの経済的残存耐用年数

- 課題 建物の管理状態は良好だが、建築年が古く、対象の不動産を担保として金融機関から借入ができない。

- 提案内容 建物の経済的残存耐用年数を算出する。

- 成果 法定耐用年数より20年以上の経済的残存耐用年数があるため、対象不動産を担保に借入ができた。

活用事例2:築40年超え事務所の物理的残存耐用年数調査

- 課題 あと10年で法定耐用年数を迎えてしまうが、資産の担保性を考えると、実際の耐用年数はどれくらいなのか?

- 提案内容 維持管理の状況を踏まえて、建物個別の物理的残存年数を調査する。

- 成果 実際に調査した所、維持管理状態が良く、法定耐用年数より20年以上使用可能と判断され、担保性としての価値が向上した。

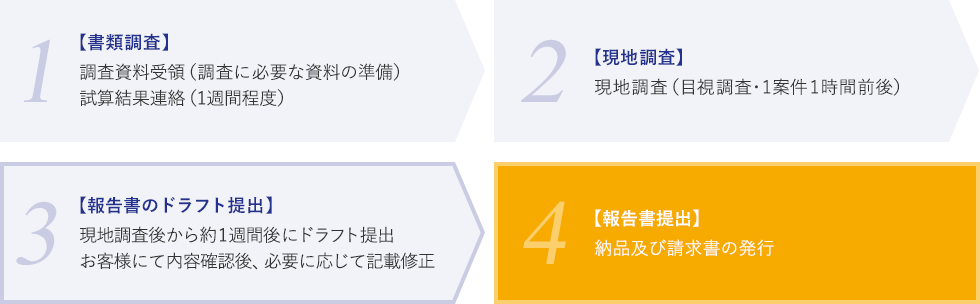

ご依頼から納品まで

建物調査・診断は以下の工程で進めていきます。